発掘調査で取り上げられた土器などは、泥を落とすためにブラシを使って水洗いします。

力を入れすぎると表面の文様や顔料が落ちることもあるので、注意が必要です。

発掘調査で取り上げられた土器などは、泥を落とすためにブラシを使って水洗いします。

力を入れすぎると表面の文様や顔料が落ちることもあるので、注意が必要です。

洗って乾かした遺物に、遺跡名

を表すコード番号や見つかった遺構名などの情報をマシーンで記入します。

(図1)

洗って乾かした遺物に、遺跡名

を表すコード番号や見つかった遺構名などの情報をマシーンで記入します。

(図1)

見つかった破片を時代や時期、器種、

部位ごとに分け、同じものを探してつなげます。

やはり、破片が小さいほどむずかしいです。

見つかった破片を時代や時期、器種、

部位ごとに分け、同じものを探してつなげます。

やはり、破片が小さいほどむずかしいです。

接合が終わっても、破片が見つからないで穴があいたままの部分に

合成樹脂を埋めて本来の形に復元します。

(図2)

接合が終わっても、破片が見つからないで穴があいたままの部分に

合成樹脂を埋めて本来の形に復元します。

(図2)

土器の表面の文様や底に残された敷物の痕などを、

画仙紙を張った上から墨をのせて写し取ります。

(図3)

土器の表面の文様や底に残された敷物の痕などを、

画仙紙を張った上から墨をのせて写し取ります。

(図3)

復元した土器は、側面から見た形、厚さ、文様などを正確に計測して図面にします。

同時に、素材の粘土に含まれているもの、文様を付けた道具、

成形や器面の調整のしかたなどの情報も観察して書き込みます。

復元した土器は、側面から見た形、厚さ、文様などを正確に計測して図面にします。

同時に、素材の粘土に含まれているもの、文様を付けた道具、

成形や器面の調整のしかたなどの情報も観察して書き込みます。

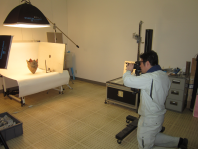

実測が終わると、土器の文様や形がよくわかるように、土器の向きや光の当て方を調整します。

実測が終わると、土器の文様や形がよくわかるように、土器の向きや光の当て方を調整します。

発掘調査で記録した図面や遺物の実測図を

必要な縮尺にした後、

トレーシングペーパーをかけてインクペンでなぞります。その際、見やすさを考えて線の太さを変えます。パソコンの画面上で行うデジタルトレースでは、

縮尺や線の太さを簡単に変えることができるという利点があります。

(作業の様子)

発掘調査で記録した図面や遺物の実測図を

必要な縮尺にした後、

トレーシングペーパーをかけてインクペンでなぞります。その際、見やすさを考えて線の太さを変えます。パソコンの画面上で行うデジタルトレースでは、

縮尺や線の太さを簡単に変えることができるという利点があります。

(作業の様子)

インクペンでなぞってできた実測図や拓本を台紙に貼って、印刷に出す準備をします。

見る人が見やすいように配置を考えなければなりません。

パソコンで作成した図面や写真は、

そのままパソコンで頁)に合わせてレイアウトして、本の体裁に

編集することができます。

(レイアウト図)

インクペンでなぞってできた実測図や拓本を台紙に貼って、印刷に出す準備をします。

見る人が見やすいように配置を考えなければなりません。

パソコンで作成した図面や写真は、

そのままパソコンで頁)に合わせてレイアウトして、本の体裁に

編集することができます。

(レイアウト図)

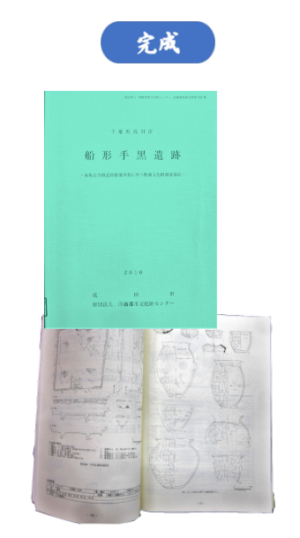

発掘調査と整理作業を通して得られた情報を文章にまとめます。

その遺跡の性格や地域的な

位置づけなど、調査員の考えを加えて報告書にまとめあげられます。

発掘調査と整理作業を通して得られた情報を文章にまとめます。

その遺跡の性格や地域的な

位置づけなど、調査員の考えを加えて報告書にまとめあげられます。

|